Il faisait inhabituellement froid, en ce matin d’octobre. Les contractions avaient commencé au milieu de la nuit. Fritz avait été chercher les voisines, réveillant toute la maisonnée, et ils s’étaient hâtés dans la nuit noire. Depuis, ils attendaient. Les deux garçons, somnolents, étaient assis dans la cuisine, essayant maladroitement de voir l’intérieur de la chambre lorsque l’une des voisines venait chercher quelques braises ou du linge propre. Ils n’entendaient plus Katharina gémir, et cela inquiétait un peu Fritz.

Le temps s’égrenait lentement. Le givre recouvrait les carreaux de la petite fenêtre, et le vent semblait hurler de rage à l’extérieur. Par la cheminée, ils recevaient parfois des relents poussiéreux et froids, qui leur piquaient les yeux et s’attachaient à leurs cheveux comme de la neige graisseuse.

Enfin, un cri. Faible, mais tout de même : le bébé était né, et il était vivant. Konrad et Hans se tournèrent vers leur père, un sourire béat et surpris sur le visage.

– Le bébé est là, Papa ? demanda l’aîné.

Fritz serra son mouchoir. Une des voisines ouvrit la porte, et Fritz se leva aussitôt. Le tablier de la femme était couvert de sang. Elle jeta un regard aux deux enfants horrifiés, puis dit au père :

– C’est bon. C’est un garçon.

– Et Katharina ?

– Ca a été plus difficile que pour Hans, mais ça ira.

– Merci, Madame KANDER.

– Pas de quoi. Je vais vous garder vos aînés aujourd’hui, comme ça votre femme pourra allaiter tranquillement, et vous pourrez aller travailler.

Fritz hocha lentement la tête. Hans commença à pleurer.

– C’est très gentil. Merci. Je passerai les prendre ce soir.

– Je vous les ramène demain.

– Vous…

– Votre femme doit rester tranquille, la coupa la voisine.

– D’accord.

Madame KANDER fit un signe de tête à la seconde femme, toujours dans la chambre, et en quelques secondes, toutes deux sortirent, traînant par les bras Konrad et Hans.

Fritz entra dans la chambre. Cela sentait le renfermé, le sang et la cendre. Il eut un léger haut-le-coeur. Sur le lit défait, sa femme, toute pâle, lui souriait faiblement. Il s’avança vers elle, et se baissa vers l’enfant. Le bébé tétait mollement le sein.

– Il est plus petit, chuchota-t-il.

– C’est vrai. Il grandira. Comment veux-tu l’appeler ?

Fritz réfléchit quelques secondes.

– Paul… commença Fritz.

– Bonjour, Paul, dit doucement Katharina au bébé.

– Paul Joseph.

Sa femme releva des yeux insondables sur lui.

– Tu as raison, Paul, ce n’est pas assez.

– Bien. Je dois aller travailler.

– Oui.

– Les enfants sont chez la voisine.

– Oui.

Fritz se releva et sortit. Trois garçons. Bien.

Les saisons se succédèrent doucement : les champs environnants se remplirent de couleurs, d’abord blanc, ensuite marron, puis vert, et enfin jaune. Les enfants grandirent, se fortifièrent. Seul Paul restait malingre. Son petit corps était régulièrement secoué de quintes de toux, de fièvres douloureuses, de maux de tête abrutissants. Katharina prit l’habitude de le garder sur son dos, à la ferme où elle était domestique, ou de l’allonger dans la paille. Elle lui disait, avec sa voix d’ange et ses yeux clairs :

– Reste là, ne bouge pas. Prends des forces, tu n’en as pas beaucoup. Plus tard, tu iras avec les autres.

Et Paul l’écoutait, et restait là. Il voyait ses frères jouer, dehors. Parfois, il mourait d’envie de les rejoindre, de partager leurs jeux. Mais ses pas à lui étaient mal assurés ; la maladie, récurrente, drainait ses forces ; et il avait souvent mal à la jambe droite. La solitude commençait.

L’année de ses quatre ans, alors même que son état de santé général s’améliorait, la douleur à la jambe droite se fut plus intense. A chaque pas, il lui semblait que sa jambe allait cèder. Sa mère, que deux grossesses et un nouveau-né de quelques mois avaient considérablement fatigué, ne le portait plus. Son frère aîné, Konrad, était entré à l’école primaire, et Hans disparaissait toute la journée, aidant un peu à la ferme, jouant beaucoup avec les autres enfants. Son père avait eu une promotion : de commis, il était passé employé. C’était une chance inespérée ; il travaillait donc d’arrache-pied. Paul était seul. Il attendait, affûtant son esprit, sans bouger. L’immobilité convenait à sa jambe : il ne la sentait pas douloureuse, lorsqu’il ne s’en servait pas. Il économisait ses mouvements.

Un soir, à l’appel de sa mère, il se leva, s’attendant à ressentir l’habituelle douleur cuisante dans la jambe droite. Et retomba. Par deux fois, il répéta sa tentative : s’appuyer sur la jambe gauche, pousser, se redresser, poser délicatement le pied droit et faire un pas. Par deux fois, le pied droit céda sous le poids de Paul. Une douleur différente, plus sourde, enflait dans sa jambe.

– Paul ! Paul, tu viens ?! se fâchait sa mère.

– Maman, je ne peux pas.

Mais la voix de Paul ne portait pas si loin.

– Maman ! s’étrangla-t-il.

Hans apparut devant lui.

– Qu’est-ce que tu fais ? On s’en va.

– Mon pied ne marche plus.

– Arrête et viens ! s’écria son frère en reculant un peu.

Une quatrième fois, Paul tenta de se mettre debout, et retomba. Hans se gratta la tête, et partit en courant, vociférant à l’adresse de son frère :

– Je vais chercher Maman !

Le retour fut pénible. Paul ne pouvait plus marcher : sa mère le portait, difficilement, tandis qu’Hans portait le nouveau-né, Elisabeth. Sa mère ne cessa de répéter, de sa voix douce :

– Ne t’inquiéte pas, ton père va faire venir un docteur, et il te guérira. Tout ira bien. Hans, attention à ta soeur. Porte-la un peu plus haut.

Paul, la gorge serrée, ne répondit rien. Il passa plusieurs jours alité, avant que le docteur ne vint. Celui-ci l’ausculta rapidement, et lui palpa la jambe, la cheville, le pied, pendant des minutes qui lui parurent des heures, éveillant d’intenses douleurs. Puis, le docteur laissa Paul, grimaçant, couvert de sueur, et sortit de la chambre avec son père. Sa mère resta près de lui, épongea son visage, et l’aida à se replacer confortablement.

Il s’avéra que Paul avait une maladie des os qui avait touché sa jambe droite. Il en résultait qu’il ne pourrait plus jamais utiliser son pied droit, à moins d’une opération. Lorsqu’il apprit cela, Paul pleura, supplia, hurla : il voulait marcher, courir. Il ne voulait plus avoir mal. Il voulait être opéré. Fritz refusa. Le docteur lui-même l’avait dit : Paul était trop jeune.

L’injustice profonde ressentie par Paul inonda son esprit d’enfant, créant une jalousie envieuse empreinte de tristesse au fond de son coeur. Il était handicapé, différent. Il apprit à se déplacer avec une petite canne, traînant son pied droit comme un boulet de prisonnier. Sa solitude s’affirma.

L’année de ses sept ans, Paul entra à l’école primaire. L’univers s’élargit alors : Paul apprit à décrypter les lettres, les mots, les phrases. Il avait l’impression que, toute sa vie, il avait manqué cette ouverture aux autres que lui permettait dorénavant la lecture. Il dévora la petite bibliothèque de l’école, et suivit avec application les cours dispensés. Son infirmité le tenait toujours à l’écart des autres garçons, gigotant, courant, gesticulant. Aucun d’eux ne lui parlait vraiment. Paul savait que le plus important pour lui était d’apprendre, de réussir, et pourtant, il attendait avec impatience l’opération, pour se rapprocher des autres, pour jouer normalement, enfin.

Paul avait 9 ans et demi, lorsqu’en rentrant de l’école, il revit le docteur. Son père avait quitté plus tôt son nouveau travail de comptable, fruit de six années de travail acharné en tant qu’employé. Le docteur disait :

– Jeudi me semble bien ; pendant quelques jours, une semaine mettons, votre fils ne pourra pas aller à l’école, mais c’est pour la bonne cause, n’est-ce pas ? Et si cela fonctionne, il aura une vie tout à fait normale.

Fritz hocha la tête, le regard absent.

– Bien sûr. Comme vous décidez, docteur. Paul, viens ici, que le docteur t’examine.

Docilement, Paul se plia à l’auscultation, à la palpation de sa jambe. La douleur était lointaine. Il ne grimaça pas. Le docteur lui fit un large sourire en disant :

– C’est parfait !

Empli de l’espoir que créait la perspective de l’opération, Paul avait l’impression de flotter. Il pourrait courir et jouer avec ses frères ; il pourrait se faire des amis à l’école ; il pourrait vivre comme les autres !

Son opération eut lieu deux jours plus tard. La douleur fut atroce, et il fut malade pendant plusieurs jours. Alité, fièvreux, il voulut mourir. Le docteur passa quelque fois, tritura sa cheville, plia et déplia son genou. Au bout d’une semaine, il le mit de force sur ses pieds, tremblant, nauséeux. Lorsqu’il le lâcha, Paul s’effondra sur le sol dur. L’opération avait échoué.

Le docteur décréta qu’il n’y avait plus rien à faire, et vendit à Fritz un appareil orthopédique, une attelle grossière en fer entourant le pied et la cheville, remontant jusqu’au genou et maintenue au tibia par d’épaisses sangles.

Lorsqu’il comprit, Paul pleura trois jours et trois nuits. Il allait rester pour toujours handicapé. Différent. Il retourna à l’école, sans canne mais toujours boitant. Les sangles enserraient douloureusement son mollet, et la lourdeur de l’appareil le ralentissait beaucoup. Paul devint morose. Il ne parlait à personne. Même lorsqu’il intégra l’école secondaire, il resta l’enfant solitaire et boiteux qu’il ne voulait pas être. Les études le passionnaient toujours, et il passait toutes ses heures perdues à la bibliothèque, écumant les grands romans de la littérature européenne. Son habitude de l’isolement le maintenait malgré lui loin des autres, et sa soif de connaissance, qu’il s’appliquait chaque jour à étancher, lui donnait un air prétentieux, érigeant une barrière de plus entre lui et le reste de l’école, camarades et professeurs. Il était intelligent, rusé : ils le surnommèrent vite “Ulex”, en référence à Ulysse, héros de l’Iliade et de l’Odyssée.

Durant ces années-là, la famille s’agrandit, et une seconde petite fille, Maria, vit le jour. Katharina se détacha progressivement de son dernier fils.

La guerre éclata l’été de ses 17 ans ; Konrad et Hans partirent quelques jours plus tard. Le jour même, Paul se présenta à la caserne. De tout son coeur, il voulait défendre son pays. Le médecin militaire qui le reçut l’ausculta à peine, et l’écouta distraitement en griffonnant sur une feuille. Paul fut réformé d’office : sa mobilité n’était pas suffisante, et sa constitution pas assez robuste.

Vaincu, Paul retourna à ses livres. La guerre était sur toutes les lèvres. Paul serrait les dents, et cachait ses larmes : il pensait à ses frères, à son pied mort, à son destin brisé dès l’enfance.

Lorsque sa soeur Elisabeth mourut, emportée par la fièvre, Katharina concentra toute son énergie et son attention sur sa cadette. Fritz, quant à lui, fut promu chef-comptable, le plus haut poste auquel il pouvait aspirer. Comment leur en vouloir ? Après tout, Paul était presque adulte.

Peu avant ses vingt ans, Paul décrocha son baccalauréat, brillamment. Son amour des lettres le décida à s’inscrire en philologie classique, à l’université la plus proche. Ses parents ne s’y opposèrent pas.

Lorsqu’il se présenta au guichet d’admission, une femme toute ronde lui donna sans un mot un formulaire de trois pages. Paul était fier ; grâce à cela, il allait, enfin, devenir quelqu’un. A la première ligne, consciencieusement, Paul écrivit ses nom et prénoms. Il hésita une seconde, et finalement barra un mot. Il remplit le reste du formulaire rapidement, sans réfléchir, puis le rapporta au bureau d’admission.

La femme prit le formulaire en soupirant, et dit d’une voix lasse :

– C’est bon, je vous fais votre carte tout de suite, ne bougez pas.

Paul s’éloigna un peu. Par la fenêtre, il aperçut deux hommes marchant d’un pas leste. Le bâtiment d’en face, très clair, réfléchissait le soleil de juillet, et Paul en fut ébloui. Il revint sur ses pas. Il vit la femme de l’accueil relever les yeux, le chercher du regard, et s’écrier d’une voix forte :

– Joseph Goebbels ?

– Oui ! répondit-il en s’avançant.

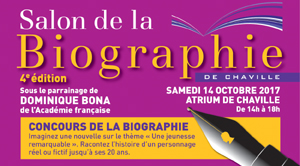

J’ai été très touchée par ce texte très bien construit.

Bravo à l’auteure pour cette approche émouvante d’un enfant qui va devenir un monstre resté dans l’histoire.